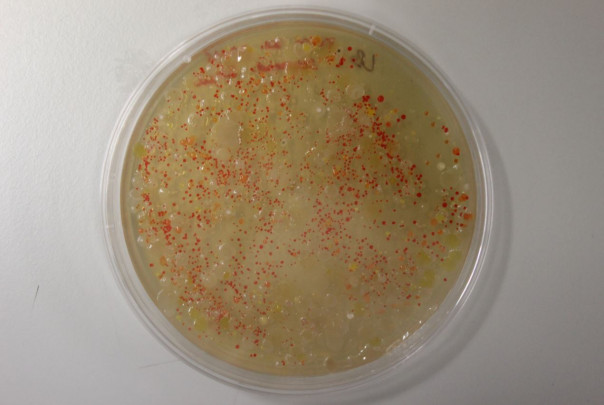

Placa de cultivo con bacterias pigmentadas en cultivo. / Mauel Porcar

Hoy en día su labor continúa. “Serían necesarios más de 200 millones de ballenas para igualar la biomasa de bacterias que vive en los océanos –añade el científico–. Sería muy triste que estos grandes mamíferos desaparecieran, pero este hecho no alteraría en absoluto los actuales flujos de carbono, oxígeno y nitrógeno. Las bacterias son las responsables de que todo funcione”.

Albahaca, sésamo, comino, canela y cúrcuma

Esta vida microscópica se ha mantenido en la sombra del conocimiento humano hasta hace unos pocos centenares de años, pero sus efectos no solo han marcado los ciclos planetarios de los que dependemos sino también los cambios de rumbo la historia de la humanidad.

El destino de Marco Polo o de Colón, por ejemplo, fue forjado por ellas. “Se han creado imperios basados en especias, se han mantenido rutas a través de continentes y océanos para comerciar con ellas, se ha matado para dominar su comercio”, relata Pedrós-Alió en su libro La vida al Límite. ¿Y todo para qué? Para evitar que la comida esté contaminada con bacterias y que esto la eche a perder o nos provoque intoxicaciones alimentarias.

De ahí nuestra fascinación por la sal, la albahaca, el sésamo, el comino, la canela o la cúrcuma y por procesar la comida mediante el salado, el ahumado, el deshidratado, el marinado, el escabechado o el adobado. “Un esfuerzo descomunal para convertir nuestros alimentos en ambientes tan extremos que la vida no se pudiera desarrollar sobre ellos”, escribe el experto.

Pero hay ciertas bacterias a las que les chiflan los ambientes extremos. Por ejemplo, vivir en agua hirviendo. Estos microorganismos llamados extremófilos no son conscientes de que constituyen nuestros grandes aliados para tareas como la lucha contra el crimen. El californinano Kevin Green es buen testigo de ello.

Más eficaces que CSI

Green ingresó en prisión en el año 1979 acusado de golpear y violar a su mujer embarazada de ocho meses, Dianna D’Aiello, quien perdió el hijo en el asalto y acusó a su marido del mismo. Él aseguró que era inocente y que había salido de casa a comprar hamburguesas, pero el testimonio de su mujer tuvo más peso en la decisión del jurado. No fue hasta 16 años más tarde que, gracias a la bacteria Thermus aquaticus, Green fue declarado inocente y quedó en libertad.

Gran Fuente Prismática en el Parque Nacional de Yellowstone en EE UU /. James St. John

“Thermus aquaticus vive en las fuentes termales (80-90ºC) del Parque Nacional de Yellowstone en EE UU. Es un organismo termófilo, es decir que se siente a gusto en esta temperatura tan alta”, detalla Pedrós-Alió. El investigador norteamericano Kary Mullis utilizó la enzima Taq-polimerasa, aislada en esta bacteria, para optimizar la PCR (reacción en cadena de la polimerasa), una técnica de laboratorio que requiere de ciclos de temperatura, algunas muy altas, para amplificar pequeños fragmentos de ADN y que ha revolucionado la biología molecular y la ciencia forense.

La PCR se patentó en 1989 y seis años más tarde el sistema judicial californiano la utilizó para analizar el ADN de una muestra de semen que había sido encontrada en la vagina de D’Aiello y guardada en los archivos del departamento.

Los resultados no solo demostraron que Kevin Green era inocente, sino que revelaron al verdadero culpable, el asesino en serie Gerald Parker quien confesó haber violado y matado a seis mujeres. “Esto demuestra la importancia de la investigación básica –apunta Pedrós-Alió–. ¿Quién hubiera pensado que podría ser útil estudiar la vida microbiana de una fuente termal?”.

‘Okupas’ de tu cafetera

Pero no hace falta irse lejos para encontrar ambientes extremos para la vida. También lo son el filtro de un lavavajillas, una placa solar, una sauna y hasta una cafetera. En todos ellos, Manuel Porcar ha demostrado que existen muchas y muy diversas bacterias. “Este tipo de microorganismos aguantan condiciones de temperatura, PH y salinidad tan extremas como las que se encuentran en la industria, por lo que son muy interesantes”, declara el científico.

“Una máquina de café es un hábitat muy particular con dos factores de selección, la temperatura y la cafeína”, expone Porcar. Esta temperatura varía en función de si la cafetera es la de casa y se utiliza un par o tres de veces al día o si está en una oficina con una media de más de una decena de cafés diarios. La cafeína sí es un factor constante. “Las bacterias que hemos encontrado están muy bien adaptadas a vivir con esta sustancia por lo que podrían ser útiles para aplicaciones tales como producir café biodescafeinado”, destaca.

El ambiente de una cafetera se considera semiextremo, más suave que el de una placa solar que resulta mucho más hostil para la vida. Colocadas a pleno sol y en un ángulo que maximiza la radiación, su capacidad de retención del agua es mínima. “Es un infierno para vivir”, asegura el científico. También ahí han encontrado vida, comunidades bacterianas parecidas a las de desiertos cálidos como el Sáhara o helados como la Antártida.

Su potencial aplicación deriva de su resistencia a la radiación ultravioleta. “En vez de usar una crema factor 50 como nosotros se protegen sintetizando carotenoides, y estos podrían utilizarse como suplemento alimenticio”, opina Porcar, quien también pertenece a la compañía Darwin Bioprospecting, cuyo objetivo es descubrir y cultivar nuevos microorganismos.

Eliminar residuos radioactivos con Conan

La palma en cuestiones de resistencia se la lleva la denominada bacteria Conan (Deinococcus radiodurans), que se encuentra a sus anchas sometida a radiación ionizante. Se ha calculado que una dosis de 5-10 grays (Gy) es suficiente para matar a una persona en cuestión de una semana. Este microorganismo puede soportar hasta 15.000Gy, por lo que los microbiólogos la postulan –con una pequeña modificación genética– como candidata para ayudar a eliminar residuos radioactivos.

En su libro Pedrós-Alió detalla que para tratar restos de armas nucleares la bacteria en cuestión debería ser capaz no solo de soportar la radiación, sino también de degradar tolueno. La bacteria Conan no puede, pero sí alguna especie del género Pseudomonas, así que los científicos podrían intentar transferir genes de esta última a Deinococcus radiodurans para que esta pudiera ponerse manos a la obra con estos contaminantes.

Collage creado mezclando colonias bacterianas de paneles solares (Dorado-Morales et al., 2016) con una versión adaptada de la famosa talla de madera ‘Flammarion grabando’ (Flammarion, 1888).) / Manuel Porcar

“El uso de microorganismos para descontaminar ambientes se llama biorremediación”, explica Porcar. Su grupo de investigación ha aislado una bacteria del grupo Pseudomonas de los bosques de pinos de Teruel y ha descubierto que es capaz de degradar el látex. “Aunque es cierto que existen microorganismos que pueden aliviar algunos problemas de contaminación, no debemos interpretar que tenemos vía libre para seguir generando residuos y que algún ‘bicho’ ya lo arreglará”, subraya el investigador.

Dando forma a la vida

En este caso, la biorremediación también es aún una promesa ya que la velocidad a la que descomponen el plástico es muy lenta. “Es posible que se tengan que modificar genéticamente estos microorganismos para que aumentar su ritmo de degradación”, apunta Porcar.

Así, la vida tal y como la conocemos depende de las bacterias que no vemos. Un estudio teórico del microbiólogo Jack Gilbert, de la Universidad de Chicago, reflexiona sobre las repercusiones que tendría el hecho de que, de pronto, desaparecieran las bacterias. “Los seres humanos no nos enteraríamos hasta al cabo de unos pocos días, y aunque la calidad de vida de este planeta se volvería insoportablemente mala, la vida como tal perduraría –escribe–. Eso sí, si tal y como deberíamos, consideramos a mitocondrias y cloroplastos como bacterias (son las fábricas de energía de las células complejas de animales y plantas), el impacto sería inmediato. La mayoría de eucariotas morirían en un minuto”, detalla en su artículo.

“Hace apenas 300 años que descubrimos que existían estos microorganismos y aún menos que conocemos algunas de sus capacidades –argumenta Pedrós-Alió–. De momento, si algo está claro es que las bacterias nos ganan en todos los aspectos, excepto en que no tienen un cerebro como el nuestro”.